2025年10月9日、伊豆諸島の八丈島に台風22号が接近し、1日の総雨量(350ミリ超)と最大瞬間風速(54メートル以上)についていずれも観測史上最大を更新。豪雨による土砂災害や強風によって、家屋などに甚大な被害が発生しました。奇跡的に台風じたいによる直接の人的被害はありませんでしたが(40代の男性が倒木の撤去作業中に大けがの報告あり)、住まいやライフライン、産業に大きな被害が発生しました。

土砂災害も発生し、特に「避難者がいた避難所になぜ土石流が押し寄せる」など、甚大な被害をもたらす可能性がある事態も報道されています。実態について情報を収集して掘り下げていくと、ハザードマップや避難の際の盲点ともみられる実態も見えてきました。現状における情報からその実態を分析するとともに、今後の災害に備える教訓となると考えられる点について紹介します。」

1.八丈島の地理と台風22号の経過

八丈島は、東京都庁から(八丈町役場まで)約285Kmほど南の太平洋上に浮かぶ、伊豆諸島南部の火山島です。北西の西山(八丈富士)と、南東の三原山(東山)という2つの火山からなるひょうたん型の島で、島の中心部である八丈町役場や八丈島空港などは、2つの火山の間の比較的平坦な土地にあります。

八丈島の地図(地理院地図に加筆)

八丈島の地図(地理院地図に加筆)

2025年の10月に発生した台風22号(ハーロン)は、「非常に強い」勢力で伊豆諸島南部に接近し、八丈島は10月9日(水)に未明から台風の暴風域に入り始めました。同日5時半ごろに八丈島に最接近し、5時10分までの1時間には70.5mmの非常に激しい雨を観測、5時24分には八丈島で最大瞬間風速54.7m/sを観測(観測史上最大)しています。

6時20分には、 気象庁が八丈町に大雨特別警報(土砂災害)*発表し、さらに8時37分: 伊豆諸島南部に顕著な大雨に関する情報(線状降水帯)が発表されました。午前中(7時〜8時頃)には、発達した雨雲が断続的に通過し、暴風雨が続きました。 24時間雨量が356.5mmを記録(観測史上最大)など、風と雨による被害が多く発生しました。

国土交通省の10月23日現在のまとめ(出典)によると、東京都内で土砂災害は9 件、人的被害なし、人家被害は確認中とされています。

2.八丈島における台風被害状況

10月23日に現地を確認したところ、八丈島では、台風の豪雨、強風による被害が発生しています。島内で「大里の玉石垣」として知られる空石積み擁壁には、幾つかの地点で崩落の被害がありました。江戸時代に流された流人が海岸から運んで来た石材を使用したと言われ、「六方積み」と言われる、1つの石の周りに6個の石が接するように石を組み上げて数百年維持されてきたものでした。

現地を確認した範囲では、大里地区の玉石垣に大規模な崩落はありませんでしたが、樹木の根がある擁壁上部などで、数か所の擁壁の崩落がみられました。近代的な鉄筋コンクリート造などの擁壁ではありませんが、記録的な豪雨にあってなおその姿をとどめている地点が多くみられました。

強風による建物被害は、島内の至る所に見受けられました。壁や屋根の破損が目立ち、壁材の飛散は比較的新しい断熱材などが入っている住宅にも見受けられました。農業用ビニールハウスなどの損傷も目立ちました。

土砂災害は各地で発生し、遠方から見て山肌の表面が崩れ落ちている地点なども複数見受けられました。住宅、施設への直接的な被害がない場合でも、流域に土砂が溜まっていたり、山の木々や土壌が失われて保水力が低下するなどの影響も気になるところです。道路の崩落など発生していました。

3.八丈町末吉地区で起きた土石流

八丈町の東部に位置する末吉地区では、地域の住民の方が避難していた避難所を土石流が襲ったことが報じられました。「「水が顔まで来たら…」 台風直撃から3日 再び八丈島に迫る脅威 | 毎日新聞」記事によると、「9日の朝6時ごろ、「八丈島の海・山・暮らし館」に土砂が流れ込んだが、避難者19人と職員4人全員は別の避難所に逃げて無事であった」とされています。報道の空撮画像、現地における写真などのほか、X(旧Twitter)でも現地の様子や、実際に被害に遭われた方の投稿などがアップされています。

(防災ヘリコプター「あおぞら号」空撮動画(国土交通省HPより)

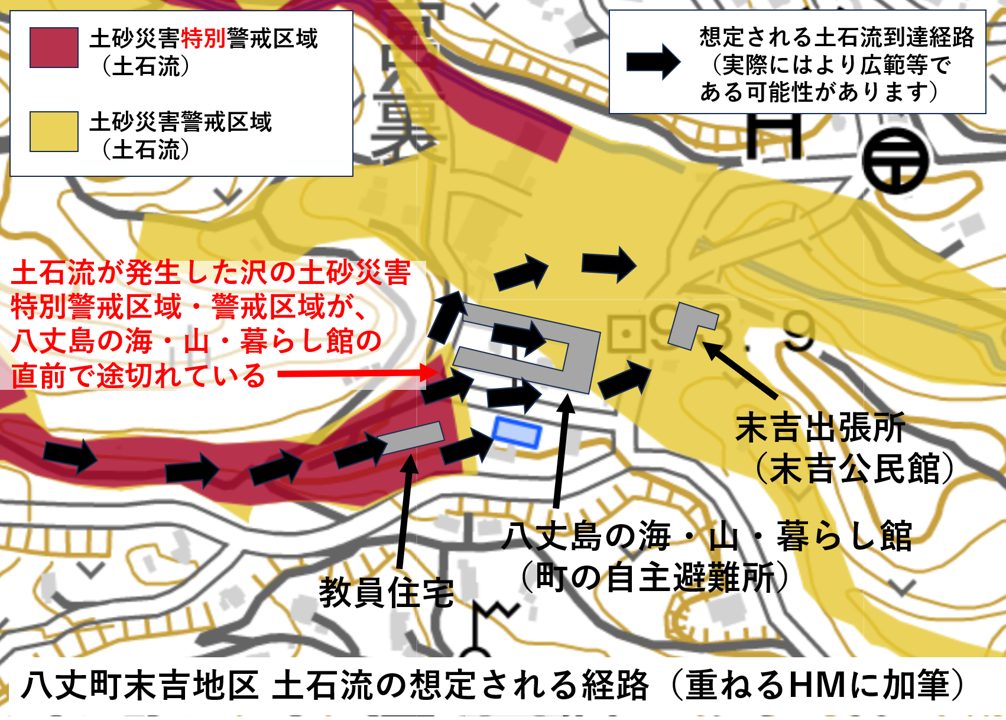

土石流は「教員住宅」の西側の沢から東側に流れ下り、「教員住宅」に直撃。」動画等ではその2階部分に達するほどに達する土砂、流木が見受けられます。その北東にあり住民の方々が避難していた。「八丈島の海・山・暮らし館」を土砂が直撃したものとみられます。建物に土砂や流木が直撃し、窓ガラスや壁を突き破って屋内に土砂などが入り込んでいるようでした。「八丈島の海・山・暮らし館」に避難していて、土石流に被災した住民の方々は、その北東側にあり2階建ての末吉出張所(末吉公民館)」に避難をされたようです。空撮動画からは、「末吉出張所(末吉公民館)」付近には土砂が達していても、2階部分にまでは及んでいないようでした

「重ねるハザードマップ」で末吉地区の土石流の土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)を表示した地図上に、それぞれの建物の位置を表示しました。すると、「教員住宅」は「建物の損壊や命に関わる危険が高い」土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内にあり、「八丈島の海・山・暮らし館」はその一部が「警戒・避難が必要な災害が起こるおそれがある」土砂災害警戒区域(イエローゾーン)内に、「末吉出張所(末吉公民館)」も土砂災害警戒区域(イエローゾーン)内にあることがわかります。

空撮動画や各施設との位置関係などから、土石流は、「教員住宅」西側の谷から流れ下ったものとみられます。土石流が流れたと想定される経路を、下図のハザードマップ記入(黒矢印)してみました。ハザードマップでは、「教員住宅」西側から延びている土石流の土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)は、「八丈島の海・山・暮らし館」の直前で途切れているように見受けられます。しかし、実際には西側から襲来した土石流は、この沢で区域指定されていた範囲より東側の、「八丈島の海・山・暮らし館」にまで達しているように見受けられました。各区域の指定は、土石流により想定される土砂の量や流下距離に基づいていますが、今回の記録的な豪雨により、その想定を超える規模・速度で土石流が流下した可能性も考えられます。

この、「八丈島の海・山・暮らし館」直前で土砂災害特別警戒区域および、警戒区域が途切れていることは、一般的な土石流の流下範囲を考えると、やや不自然なように感じられます。どのような土石流の計算や判断があったものかはわかりませんが、「八丈島の海・山・暮らし館」は西側からの土石流については、「ギリギリ」土砂災害特別警戒区域から外れる場所として地図に示されていました。マップでは土砂災害警戒区域として色はついていますが、それは「八丈島の海・山・暮らし館」の北西側にある谷からの土石流を想定したものであると考えらえます。

八丈町による平成26年度版「八丈町防災マップ」では、末吉地区の「八丈島の海・山・暮らし館」付近から下流側も含めて、「土石流危険箇所」と指定されているように見えます。これは土石流が発生する可能性のある渓流を示す区域の位置を示すものです。「八丈島の海・山・暮らし館」も含めて土石流危険箇所の中にあるとなると、土石流が及んだことが全くの想定外とは思いにくいでしょうか。

その後に指定された「土砂災害(特別)警戒区域(土石流)」が、「八丈島の海・山・暮らし館」の直前で途切れているように見えます。結果的には警戒区域を越えて土石流が到達してしまったように見られました。

八丈町防災マップ(平成26年版 に加筆)

なお、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域とは、「土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害対策の推進に関する法律)」に基づき、自治体が住民の生命を守るために指定する区域です。土砂災害ハザードマップでその位置や、避難先などが掲載されていることが一般です。

土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)とは、土砂災害が発生した場合に、住民の生命または身体に危害が生ずるおそれがあると認められる区域で、土砂災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域です。

土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)は、土砂災害が発生した場合に、建築物の損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域です。「教員住宅」はこの区域内にあります。

開発行為、建築物の構造規制等がかかるほか、不動産会社(宅建業者)による宅地建物の取引の際には、宅地建物取引業法により契約時の重要事項説明として土砂災害特別警戒区域内にあること等を説明することが義務付けられています。

土砂災害警戒区域・特別警戒区域について(出典:東京都)

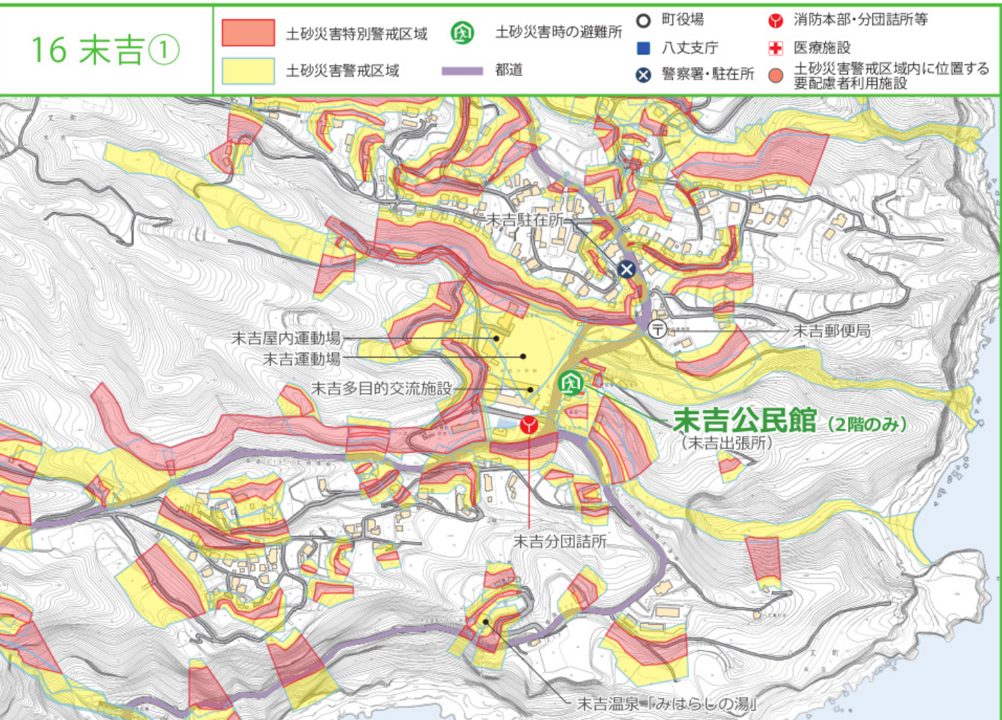

次に、八丈町による、末吉地区の土砂災害ハザードマップを確認してみます。このマップでは、土石流に加えて「急傾斜地の崩壊」、いわゆるがけ崩れの土砂災害特別警戒区域、同警戒区域も同じ色合いで示されています。このことから、上で示した土石流のみの特別警戒区域、警戒区域より着色されている範囲は広くなっています。また、「八丈島の海・山・暮らし館」は、「末吉多目的交流施設」として記載されています。末吉地区では、末吉多目的交流施設(現・「八丈島の海・山・暮らし館」)に加えて、末吉公民館(末吉出張所)、末吉屋内運動場、末吉運動場、末吉分団詰所、末吉駐在所なども全て何らかの土砂災害警戒・特別警戒区域内として色がついていて、末吉郵便局のみギリギリ範囲外となっているようでした。

このため、町の土砂災害ハザードマップには「土砂災害時の避難所」として、末吉地区では「末吉公民館(2階のみ)」の1箇所だけが指定されていました。「八丈島の海・山・暮らし館」は、「土砂災害時の避難所」として指定はされていなかったようです。

八丈町 土砂災害ハザードマップ(16末吉①)より

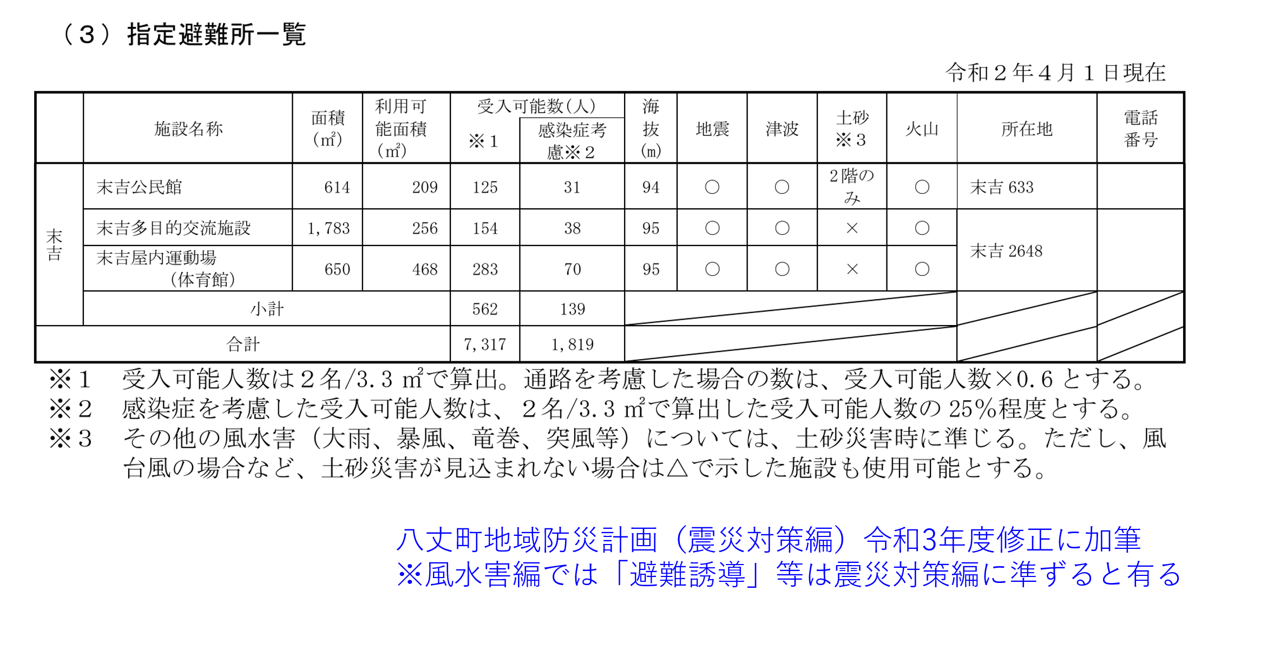

八丈町の地域防災計画でも、避難場所の指定には、「災害が差し迫った状況や発災時において、住民、観光客等が緊急的に立退き避難を行い、身の安全を確保するため、災害の危険が及ばない場所又は施設を地震(大規模火災)、津波、土砂災害(崖崩れ、土石流及び地滑り)、火山災害(火砕流や溶岩流、噴石等)の災害種別ごとに指定する。」 とある(八丈町地域防災計画(震災対策編)」。以下の表のように、土砂災害ハザードマップと同様に末吉公民館2階のみが末吉地区の土砂災害時の指定避難所とされており、末吉多目的交流施設(現・「八丈島の海・山・暮らし館」)は土砂「×」として、土砂災害時の指定避難所として、不適であることが記載されています。

さらに、同計画では「土砂災害を想定する場合は、津波浸水想定区域、土砂災害危険箇所(土砂災害特別警戒区域内及び土砂災害警戒区域)以外の安全区域内に立地すること。ただし、立地条件に満たさない場合であっても、施設の構造が新耐震基準に適合しているなど安全を確保でき、浸水等が想定される高さ以上に受け入れる場所があり、その場所までの避難経路が確保されている場合は指定できるものとする。 」とあります。末吉地区はまさに、このケースに該当してるように考えられます。

これらのことから、結果的には町の地域防災計画や、土砂災害ハザードマップで事前に定めていた「末吉公民館」の2階に避難をしていれば、「避難所に避難をした方が土石流に巻き込まれた」ということは起きなかったのではないかと考えられます。

なぜ、住民の方々は、土砂災害時の避難所として事前に定めていた「末吉公民館」の2階ではなく、「八丈島の海・山・暮らし館」への避難を行ったのでしょうか。八丈町のX(旧Twitter)に、次のような10月8日午後1時5分の投稿があります。ここで、「八丈島の海・山・暮らし館を自主避難所として開設します」という記述があり、これに伴って、同館への避難が行われたことが考えられます。

自主避難所の開設について、お知らせします。台風22号に伴い、本日午後4時より三根公民館、八丈町多目的ホールおじゃれ、三原小学校、八丈島の海・山・暮らし館を自主避難所として開設します。避難をされる方は、マスクや薬など必要な物を持参のうえ、暗くなる前に早めの避難をお願いします。

— 東京都八丈町 (@HachijoTown) October 8, 2025

実際に、「八丈島の海・山・暮らし館」に避難されており、被災された方のXの投稿によると、「避難指示による避難であった」という情報がありました。「八丈島の海・山・暮らし館」は廃校となった旧末吉小学校の校舎であり、またその後は今年4月より多目的体験施設として使われていた建物で、建物内のスペースも広いことや、新たに整備された施設で空調をはじめ各種設備が整っていたことなどの理由によって、自主避難所として選ばれたことなどが想定されます。しかし、自主避難所を選定・開設する際にも、地域防災計画等に則った土砂災害リスクを考慮した避難先の選定という、快適性より安全な場所の優先的な選定が必要であったと考えられます。

避難指示(半強制)により指定避難所に避難していて被災したので、死者が出ていた場合は責任重大だと思います

今回は運良く一人の犠牲者を出すことなく生還出来ました

それを考えれば、避難していて土石流で流された全車両の補償をしても軽いのではと思いますが

天災による不可抗力なのかな🤔— 八丈島 Nature guide スギフキン (@Sugifkin710) October 24, 2025

八丈町のHP(防災情報)によると、『「自主避難所」とは「台風の接近や雨で、洪水や土砂災害などの災害が発生するおそれがあるとき、八丈町が状況を考慮したうえで、事前に開設する避難所のことをいいます』として記載されています。土砂災害も「自主避難所」の対象となっているようでしたが、実際の自主避難所開設にあたっては、地域防災計画、土砂災害ハザードマップで「土砂災害時」の避難所として事前に定めていた「末吉公民館」の2階が選ばれることはなかったようです。

※一般的には、避難場所(災害、火災が拡大し生命に危険が及ぶような場合に、身を守るために集合する場所→学校のグラウンド、公園等)、避難所(避難生活をする場所)が指定されます。

ただし、「末吉公民館」の2階でも、周辺に土石流が及ぶことや、避難した方から問題視されている「車両の被災」、また途中の道路損傷などがあった際の孤立を防ぐことはできなかったでしょう。末吉地区は最寄りの地区から都道5㎞ほど離れている場所に立地していますが、地区内に土砂災害警戒区域外の避難所等がありません。最善策は、区域外の土砂災害警戒区域などにない避難所への避難を行っておくことであったでしょう。なお、台風22号のあと、同じような経路で八丈島に接近した台風23号においては、八丈島の中心部にあり土砂災害警戒区域などにない八丈高校を避難所として、末吉地区の方々の避難が行われておりました。

【台風第22号・第23号への対応】

八丈町では、八丈高校を避難所として開設し、末吉地区の方々を受け入れています。 pic.twitter.com/RNRZCuqxFk— 東京都 防災 (@tokyo_bousai) October 11, 2025

八丈高校は島の中心部に近く、土砂災害警戒区域等になく、周りより低い土地にもありません。末吉地区からは12㎞ほど、車では徐行しても30分はかからないでしょうか。さらに、敷地外から外観を見ると非常に堅牢な構造の建物であるとみられることから、風水害における避難先としては最適な選択であったものと考えられます。

追記・「土砂災害特別警戒区域」にあった教員住宅の課題(11/8)

横山が取材協力したTBS「Nスタ」で、土砂災害特別警戒区域内にあった教員住宅にお住まいになっていて被災した方のインタビューが収録されていました。以下、動画ニュースでも配信されていましたので共有します。横山が同番組の取材班の八丈島入り前からコミュニケーションをとって、教員住宅の課題をお伝えしていたことから、現地で教員住宅の課題に際しても深掘りを頂けたようでした。

同ニュースによると、教員住宅は、東京都が管理する教職員住宅であり、ご家族が住む1階の室内に土石流が流れ込み、外に避難もできなかったという事態が起きていたとのことです。2歳のお子様がいるご家族で、土石流が起きた日の早朝、「土が網戸や雨戸をぐっと押して、窓ガラスがバリバリバリと割れて、水がだーっと入ってきました。家中に広がっていって」、泥水が押し寄せるも、「夫が玄関のドアを開けに行ったら開かなくて、肩ぐらいの高さまで、外は水が流れている状態だった」とのことで、外に逃げることはできなかったようです。

幼いお子様を抱き上げ、部屋の奥に避難。室内の水位は上がらずに助かりましたが、水位が高まっていたら逃げる場所もなく、極めて危険な状態であったと想定されます。教職員住宅で被災した女性は、なんとか助かりましたが、今も恐怖がよみがえってくるということでした。「幸せに暮らしていたはずなのに、こんなドロドロになって。これで本当にちょっと間違えば死んでいたと思うので、私たちが心が折れないうちに、早くきちんと対応してほしい」と語っています。

土砂災害特別警戒区域にあることは、前項でも述べたように不動産会社(宅建業者)が仲介して賃借、購入する際には必ず区域内にあることなどを説明することが義務付けられています。宅地建物取引業(宅建業法)第35条に基づく「重要事項説明」にて、同法施行規則で「当該宅地又は建物が(略)指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨」を伝えることが義務付けられています。

今回、教員住宅は都が提供する住宅とのことで、都は「宅建業者ではない」ことを理由に区域内にあることは説明していなかったとしています。しかし、法律にない=免除ということではなく、(部署は違えど)宅建業者を指導する立場にある行政にあっては、特に居住地を選べない職員の住居ということもあり、十分な用地等の選定や、少なくとも入居時の説明は必要であったように感じられます。この場所が土砂災害特別警戒区域に指定された後の入居ということであれば、なおのことでしょう。

また、土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)においては、市町町はハザードマップの配布などにより、避難場所や避難路など避難するうえで必要な事項について周知させる措置を講じなければならないとあります。「web上でハザードマップを公開していること」も周知といえば周知ではあるのですが、同法のの趣旨からは、八丈町によるハザードマップの配布、できれば避難先の周知などが行われていることが望ましかったでしょう。

土砂災害防止法 第8条六の3

(土砂災害)警戒区域をその区域に含む市町村の長は、市町村地域防災計画に基づき、国土交通省令で定めるところにより、土砂災害に関する情報の伝達方法、急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項その他警戒区域における円滑な警戒避難を確保する上で必要な事項を住民等に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講じなければならない。

なお、東京都建設局が公開するHP「土砂災害防止法 よくある質問と回答|土砂災害にそなえるために」では、Q16.土砂災害警戒区域に指定されるとどうなるのですか?という質問に対し、「区市町村長は、警戒避難に必要な情報をハザードマップなどの印刷物として配布し、住民に周知しなければなりません。また、不動産取引において、宅地建物取引業者は土砂災害警戒区域である旨を記載した重要事項説明書を交付し、説明を行わなければなりません。」と回答しています。「印刷物として配布」が実施できていなかったものと想定されます。

お住まいの方も、可能な限り自己で情報を収集して、どのようなどこに避難するかを定めておくことが望ましいといえます。しかし、現状ではこれに対応した相談などができる仕組みがない課題もあります。

4.教訓と考えられること

八丈島・八丈町の末吉地区では、役場の方、施設の方、また居合わせた方々の協力もあって土石流が流れ込んだ、「八丈島の海・山・暮らし館」から「末吉公民館」に人的被害なく避難をすることができたようですが、今後の教訓。参考となる点は少なからずあるかと存じます。

末吉地区における避難所問題の直接的な教訓

①最善の選択肢は、地域外の土砂災害警戒区域外への避難(水平避難のような考え)

(事前に対象となる住民の方とはどういうときに、どのように、どこに、どのくらいの期間避難するかなど密にコミュニケーションをとる)

②地域外への避難が難しい場合は、土石流が流れ下る谷から離れた堅牢な構造の2階部分への避難が次善の策となる

③ハザードマップには想定外も起こり得ることも考慮しておく。

【追記】「教員住宅」での教訓(11/8)

①宅建業者でなくとも、土砂災害特別警戒区域のような生命・身体に影響があるリスク情報は開示・説明する。

同区域のような場所に建設、取得は控え、既にある際には速やかな移転などができるようにする(教職員・家族のような住まいを選べない立場も考慮)

②町はハザードマップ配布を配布し、区域内にあること、必要な際にどこに避難するかを説明しておく。

③住民側も、可能な限り自己で情報を収集して、どのようなどこに避難するかを定めておくことが望ましい。

※しかし、現状ではこれに対応した相談などができる仕組みがない課題がある。

防災・避難計画における普遍的な教訓

・地域で想定されるリスクを考慮し、災害に応じて対応できる避難所・避難場所等を指定しておく。

・実際に何らかの災害が想定される場合は、その災害に応じた避難所・避難場所を選定して住民の避難先とする。

・地域内に適した避難所等がない場合は、水平避難に近い考え方で、地区外の安全な場所にある避難所等に避難をしておくことが望ましい。

・地域の住民に、自宅で想定される災害は何かを知ってもらい、どんな時にどこに避難するかについて知ってもらい、必要な備えを進める。

・土砂災害(特別)警戒区域については、想定外が起こり得ることも考えておく。

※想定していた範囲外に被害が及ぶケースも。指定時に何らかの理由で区域から除外した場合も、区域指定とは別に被害が及ぶ可能性を考慮しておく

・リスクがあるエリア内に避難所、避難場所等を置く必要がある場合、可能な限りリスクが低い場所を避難先とすることが望ましい。

・地域の行政と住民が協働して避難計画などについて定期的に見直すとよい

・公共の職員向け住宅等を含めて、住居は可能な限り「土砂災害特別警戒区域」内に建てることは避けることが望ましい。

※区域内に住む場合は、どういった土砂災害のリスクがある場所か知って、どういった際にどこに避難するか定めておくことが重要でしょう。自治体はマップなどを配布し、避難場所、避難経路など説明しておくことが求められます。

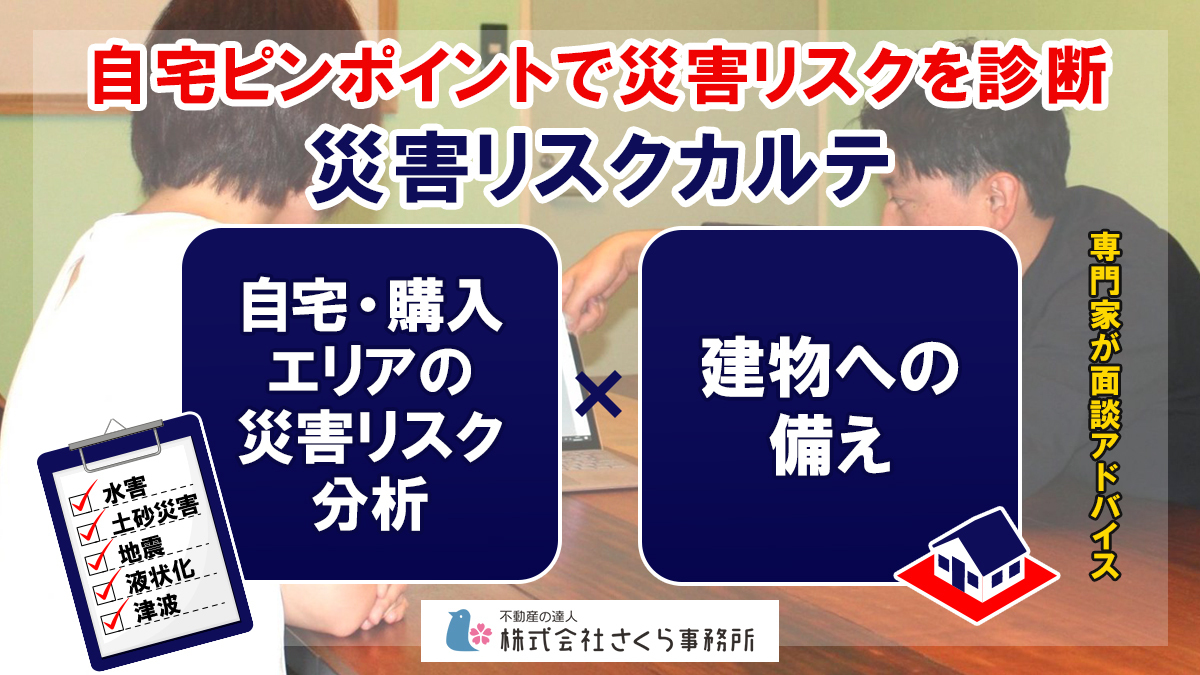

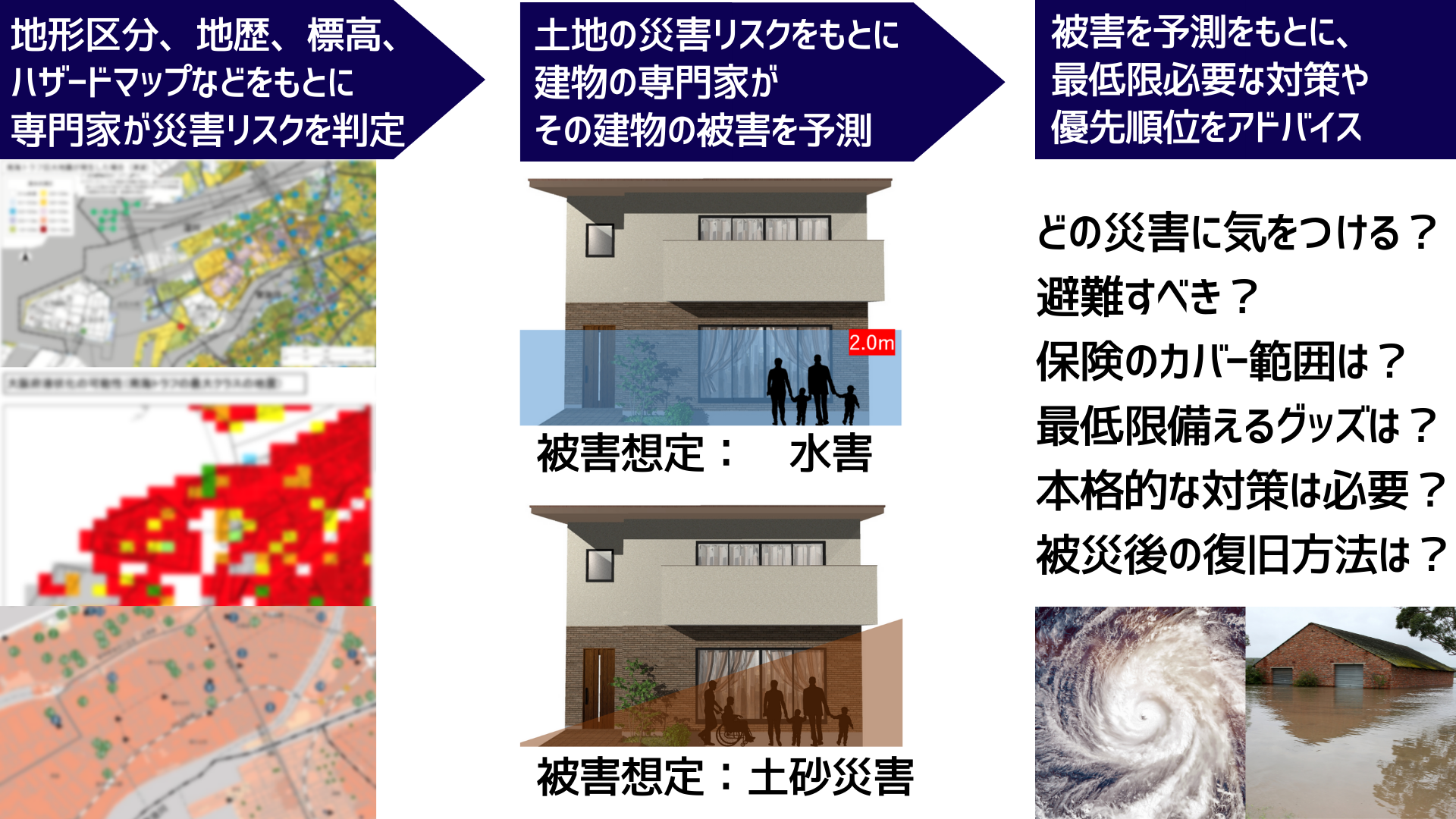

土地のリスクを知りたい方は「災害リスクカルテ」のご検討を

災害リスクレポート+専門家による電話コンサルティング

で、あなたの調べたい場所の災害リスクを完全サポート

- 災害と建物の専門家が具体的な被害を予想

- 最低限の対策や本格的な対策方法がわかる

- 災害対策の優先順位がはっきりわかる

国内唯一の個人向け災害リスク診断サービスです。

※全国対応可、一戸建て・マンション・アパート対応可

災害リスクカルテは、過去800件超の物件で発行しています。過去のまとめでは、約47.3%の物件で何らかの災害リスクが「高い」という結果となり、水害に関しては55%の物件で「浸水リスクがある」(道路冠水以上、床下浸水未満を超える可能性あり)という結果が得られています。

災害リスクとその備え方は、立地だけでなく建物の構造にもよります。戸建て住宅でも平屋なのか、2階建てなのか、また地震による倒壊リスクは築年数によっても大きく変わってきます。

レポートだけではない!建物の専門家による電話相談アドバイスも

既にお住まいになっているご自宅や実家のほか、購入や賃貸を考えている物件、投資物件の災害リスクや防災対策が気になる方におススメです。特に、ホームインスペクションを実施する際には、併せて災害への備えも確認しておくとよいでしょう。災害リスクカルテの提出はご依頼から概ね4日で発行が可能です(位置の特定・ご依頼の後)。不動産の契約前や、住宅のホームインスペクションと同じタイミングなど、お急ぎの方はまずは一度お問合せください。

■記事執筆者(災害リスクカルテ監修)

横山 芳春 博士(理学)

だいち災害リスク研究所所長・地盤災害ドクター地形と地質、地盤災害の専門家。災害が起きた際には速やかに現地入りして被害を調査。広島土砂災害、熊本地震、北海道胆振東部地震、山形県沖地震、逗子市土砂災害等では発生当日又は翌朝に現地入り。

現地またはスタジオから報道解説も対応(NHKスペシャル、ワールドビジネスサテライト等に出演)する地盤災害のプロフェッショナル