2025年9月5日、静岡県牧之原市・吉田町で竜巻が発生しました。1466棟の木造住宅が損壊、負傷者89人負傷、死者1人という被害が発生しています。家屋も大きな被害を受け、人的被害をもたらすことがある竜巻。発生する確率は低いですが、秋に多発し気を付けたい竜巻が、どういった災害であるか、我が家でできる竜巻対策、間近に迫ったらどうするか?についてまとめました。

1.竜巻リスクの実態

竜巻は、発達した積乱雲に伴う強い上昇気流によって発生する激しい渦巻きです。台風や寒冷前線、低気圧など積乱雲が発生しやすい気象条件に伴って発生しやすくなっています。

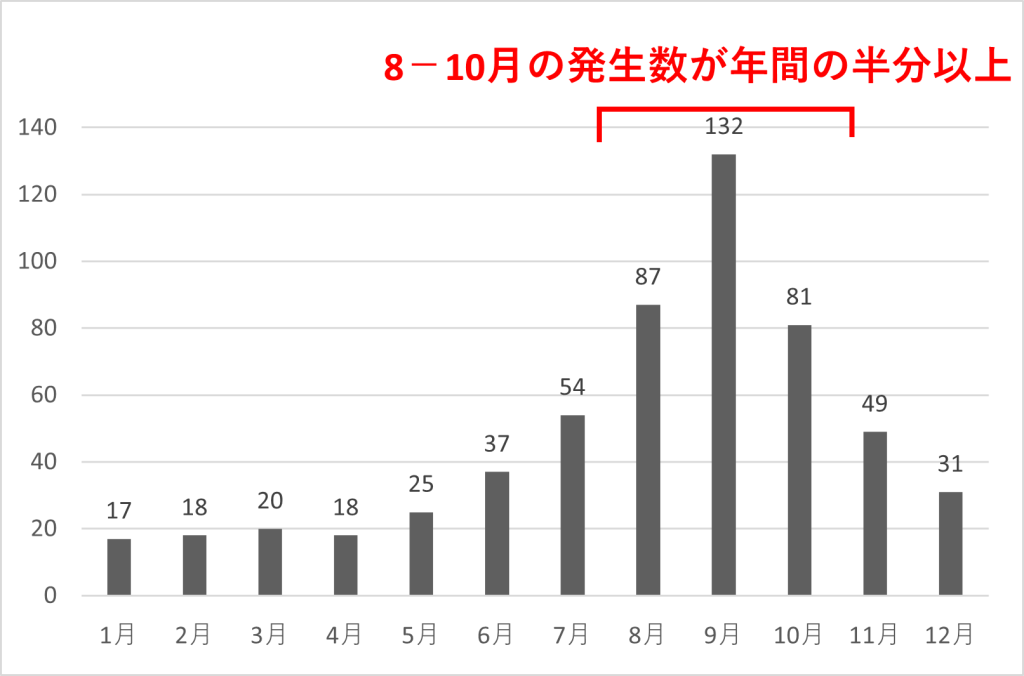

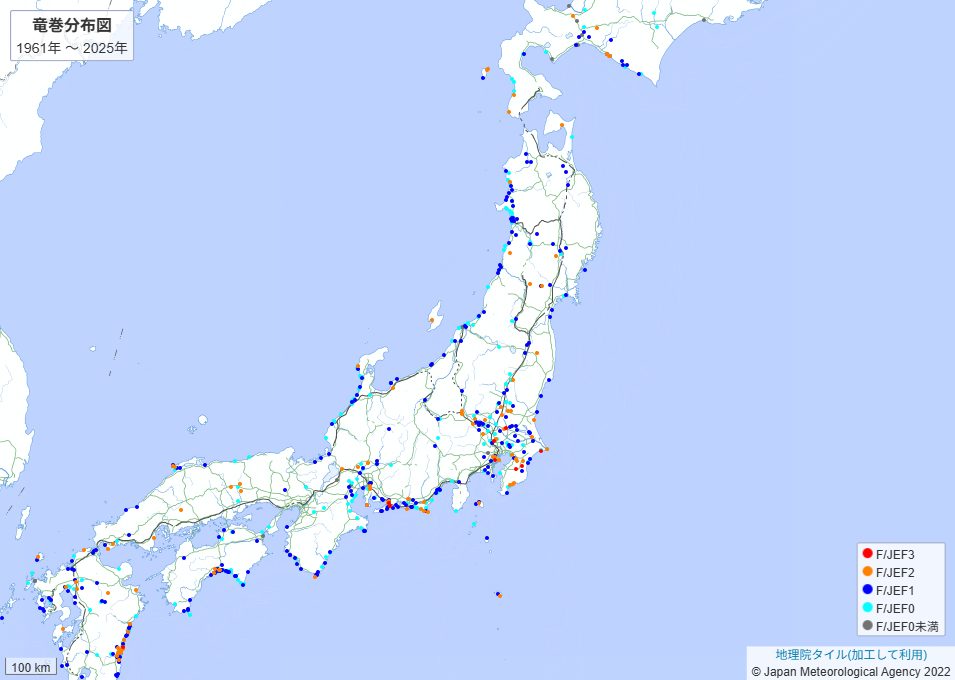

気象庁による統計では、1991~2025年の間に年平均で約17件の竜巻が発生しています。そのうち、9月を最多として8~10月の3か月間の発生が300件と、年間に発生する竜巻の半数以上が発生している時期となっています。竜巻が発生しやすいシーズンは、9月をピークとした8-10月であるといえます。

月ごとの竜巻発生数(気象庁の1991年ー2025年の集計をもとに作成)

竜巻の強さは「日本版改良藤田スケール(JEFスケール)」という尺度で0〜5の6段階に分けられています。数字が大きくなるほど強くなりますが、国内で起きるほとんどの竜巻はJEF0〜1(弱いもの)です。静岡県牧之原市・吉田町の竜巻が相当するJEF3の竜巻は気象庁の1961年以降の統計では13例のみで、全国で見ると概ね5年に1回程度の発生となります。

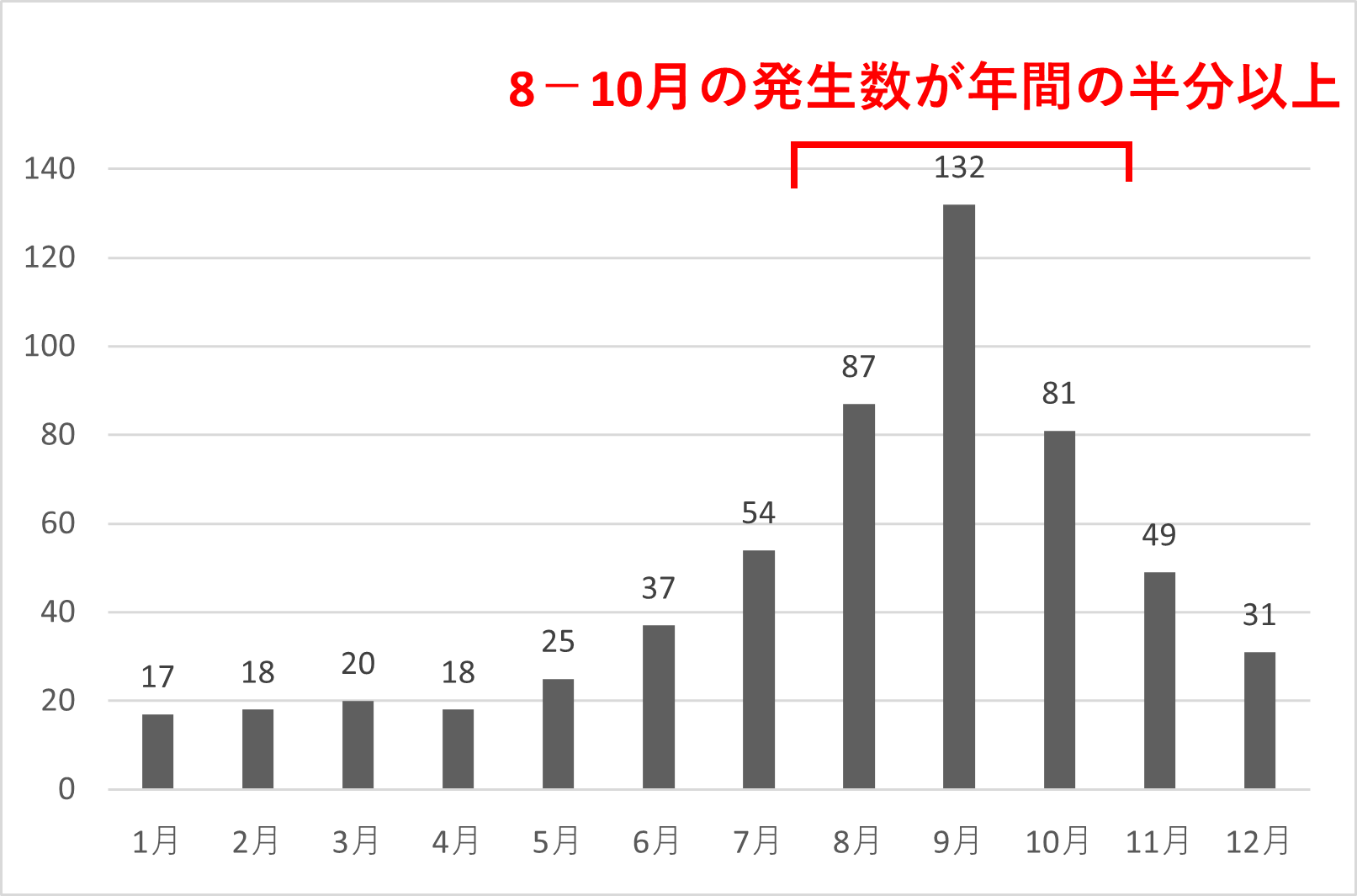

竜巻はどの地域で多く発生しているのでしょうか。過去に竜巻が起きた地点を示す地図では、東北地方の日本海側から北陸、関東地方から九州の太平洋側、沖縄で多くなっています。

竜巻が起きやすい場所は、沿岸の平野部に多く、地形の起伏が大きな山地では少なくなっています。関東平野では地形の起伏が小さく、抵抗がないため竜巻が進行しやすいことから、内陸部でも例外的に多くなっています。

竜巻の発生地点(気象庁DBより)

2.竜巻はどういう時に起きる?どんな被害が起こる?

竜巻は、短時間で狭い範囲に集中して甚大な被害をもたらすという特徴があります。被害は数分~数十分で長さ数km~数十km・幅数十~数百mの狭い範囲に集中します。移動スピードが非常に速い場合があり、自動車以上の移動スピードになる場合があります

規模が大きな竜巻では、建物が倒れたり吹き飛ばされたり、巻き込まれた車が転倒するようなこともあります。様々なものが巻き上げられ、落下したり飛んでくることがあります。落下・飛来物が窓ガラスを割って室内に飛び込んでくるようなこともありますので、屋内でも注意が必要です。

気象庁HPでは、JEFスケールごとの被害の状況が示されています。参考まで、住宅に関連する項目を抜粋してみます。

JEF0

・木造の住宅において、目視でわかる程度の被害、飛散物による窓ガラスの損壊が発生する。比較的狭い範囲の屋根ふき材が浮き上がったり、はく離する。

JEF1

・木造の住宅において、比較的広い範囲の屋根ふき材が浮き上がったり、はく離する。屋根の軒先又は野地板が破損したり、飛散する。

JEF2

・木造の住宅において、上部構造の変形に伴い壁が損傷(ゆがみ、ひび割れ等)する。また、小屋組の構成部材が損壊したり、飛散する

・鉄骨造倉庫において、屋根ふき材が浮き上がったり、飛散する。

・カーポートの骨組みが傾斜したり、倒壊する。

JEF3

・木造の住宅において、上部構造が著しく変形したり、倒壊する

・鉄骨系プレハブ住宅において、屋根の軒先又は野地板が破損したり飛散する、もしくは外壁材が変形したり、浮き上がる

・鉄筋コンクリート造の集合住宅において、風圧によってベランダ等の手すりが比較的広い範囲で変形する。

3.竜巻に関する情報発表は?

気象庁では、竜巻のほかダウンバーストなどによる激しい突風が予測されるときや、目撃情報が得られて竜巻等が発生するおそれが高まったと判断した場合に、国民に注意を呼びかけるため、「竜巻注意情報」を発表しています。

竜巻に関する情報は段階的に発表されます。半日から1日前には気象情報を発表して、「竜巻などの激しい突風のおそれ」という表現で注意を呼びかけます。その後、数時間前になると雷注意報を発表して、落雷、ひょう等とともに「竜巻」を明記して注意を呼びかけます。

今まさに竜巻やダウンバーストなどの激しい突風が発生しやすい(1時間以内)状態になると、雷注意報を補足する情報として、竜巻注意情報が発表されます。天気予報と同じ地域を対象として発表されます。テレビなどで、「○○県南部に竜巻注意情報」などと発表されている情報を見聞きしたことがあるでしょう。

常時提供されている情報として、「竜巻発生確度ナウキャスト」があります。このほか、気象、竜巻情報に関する民間の防災アプリを活用し、地域の気象情報についてリアルタイムで情報を取得できるようにしておくと良いでしょう。

ただし、現在の観測技術には限界もあり、これらの事前の予測が間に合わずに竜巻等の突風被害が発生する可能性があることも知っておく必要があるでしょう。

4.住宅の竜巻対策は?

建築基準法(同施行令第87条)では、地域ごとに建物の設計時に想定する風速(「基準風速」)が定められています。静岡県や関東地方では、基準風速は通常 30〜38m/s(108〜136km/h、JEF0程度)に設定されています。

さらに2000年の法改正で、木造住宅の構造基準が強化されたことで、部材同士を接続する金具や接合部の耐風性が向上しています。 これらによって、小規模な竜巻を含む突風に対する耐風性能が確保されています。

ただし、稀に起きるJEF3(風速54〜75m/s)のような強い竜巻被害を防ぐことができる水準ではなく、木造住宅で可能な対策には限界があります。とはいえ、JEF3クラスの強い竜巻は過去に全国でも5年に1度程度と頻度が低い現象であることから、基本的には年平均16回程度とより起きやすい小規模な竜巻や、竜巻以外の突風、強風対策をしておくことが現実的でしょう。

具体的にできる強風対策としては、窓ガラスを割れにくくする対策が有効です。窓ガラスが割れることで、強風が直接屋内に吹き込むと、内部の構造(天井、壁)が直接風圧を受け、屋根が飛んだり損傷することがあることから、これを防ぐものです。

最近ではシャッター、雨戸がない住宅や窓も増えていますが、後付けの簡易シャッターの設置なども可能です。これらがない場合の次善の策としては段ボールやべニア板などで内側から窓枠に固定して割れリスクを軽減することもできます。

窓に養生テープを貼り付けることは、窓割れ対策としてはほぼ効果がありません。割れた時の窓ガラス飛散防止としても効果は薄いといえるでしょう。行うのであれば飛散防止フィルムを窓に貼り付けることをお勧めします。ただし、窓割れ自体を軽減できるものではありません。

台風や前線の活動などで強風が想定される際には、事前に雨戸、シャッターを閉める、上記の段ボールやべニア板による固定などが望まれます。屋外やベランダなどに飛散しやすいもの、植木鉢や物干し竿、ゴミ箱、自転車等がある場合は室内にしまう、または固定しておくと良いでしょう。

竜巻を含む強風が想定される際、とくに夜寝る際には可能な限り窓のない部屋、または雨戸、シャッターなどがある部屋での就寝が望ましいでしょう。ただし、豪雨が想定されており、1階の浸水や近隣に崩れる可能性がある崖がある際に自宅に留まる際は、崖がある場合には反対側の2階以上の部屋で寝る等を優先したほうがいい場合もあります。

5.竜巻からの避難方法は?

竜巻が差し迫っている際にはどのような避難行動が必要でしょうか。まず、竜巻をもたらす積乱雲が接近しているときは、次のような特徴があります。これらの現象を感じたら竜巻が起こる可能性も想定しておきましょう。

・真っ黒い雲が近づき、周囲が急に暗くなる

・雷鳴が聞こえたり、雷光が見えたりする

・ひやっとした冷たい風が吹き出す

・大粒の雨や「ひょう」が降り出す

竜巻は、空に細長く、じょうご(漏斗)のような形の雲(漏斗雲)が地面に向かって伸びているような外観をしています。竜巻が発生したとき、建物などの被害は防げませんが、身の安全を守ることはできます。

竜巻の移動スピードは非常に速いため、想定を超えて巻き込まれてしまうことがあります。竜巻を見かけた際には写真や動画を撮影したりせず、ただちに以下のような身を守る行動、命を守る行動を取ってください。気象庁、内閣府では、竜巻から身を守るための行動として、以下の行動を推奨しています。めったに起こることではありませんが、念のためどのような対処が必要か、知っておいてください。

屋内ではどうする?

・一般の住宅では雨戸、窓やカーテンを閉め、家の1 階の窓のない部屋に移動してください

・丈夫な机やテーブルの下に入るなど、身を小さくして頭を守ってください

・大きなガラス窓の下や周囲は大変危険ですので窓ガラスから離れてください

屋外ではどうする?

・近くの頑丈な建物に避難するか頑丈な構造物の物陰に入って、身を小さくしてください

・物置や車庫、プレハブ(仮設建築物)の中は危険ですので避難場所にはしないでください

・周辺に身を守る建物がない場合には、水路などくぼんだところに身を伏せて両腕で頭や首を守ってください

・電柱は太い樹木でも倒壊することがあるので、近くは危険です

いざという時には、「自分の身は自分で守る」ことが重要になります。自宅にいる時に竜巻に見舞われたらどの部屋でどのように身を守るかなど事前に考えておくこと、屋外での行動について知っておくことが重要でしょう。

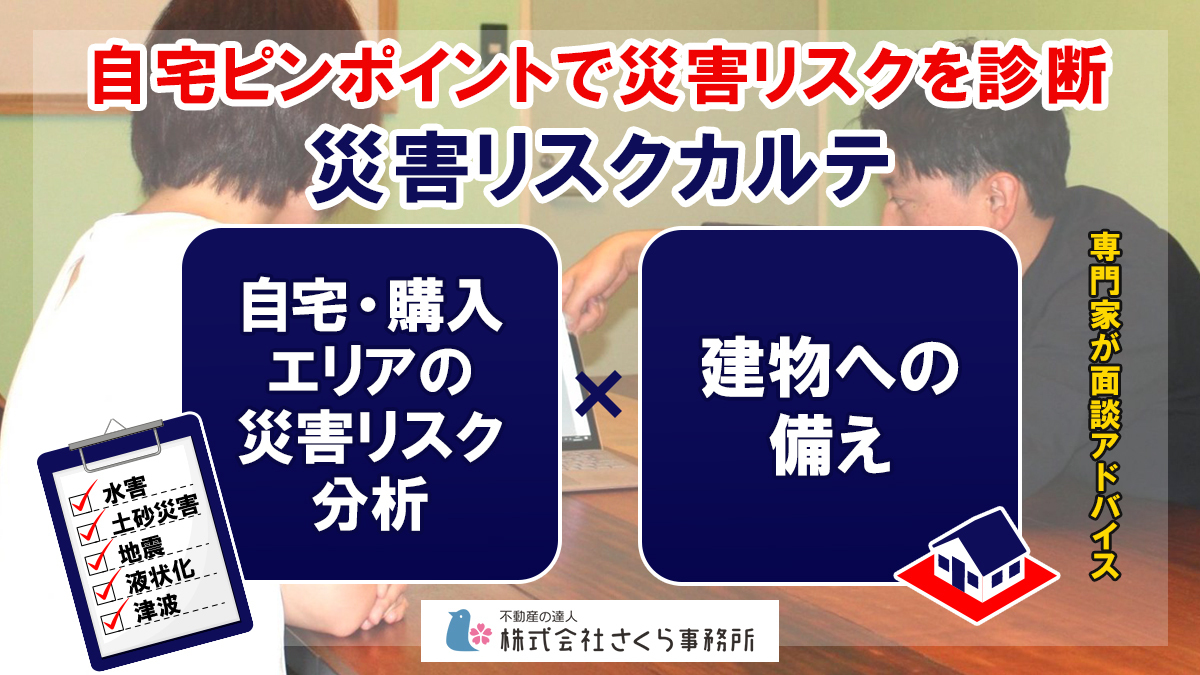

土地のリスクを知りたい方は「災害リスクカルテ」のご検討を

災害リスクレポート+専門家による電話コンサルティング

で、あなたの調べたい場所の災害リスクを完全サポート

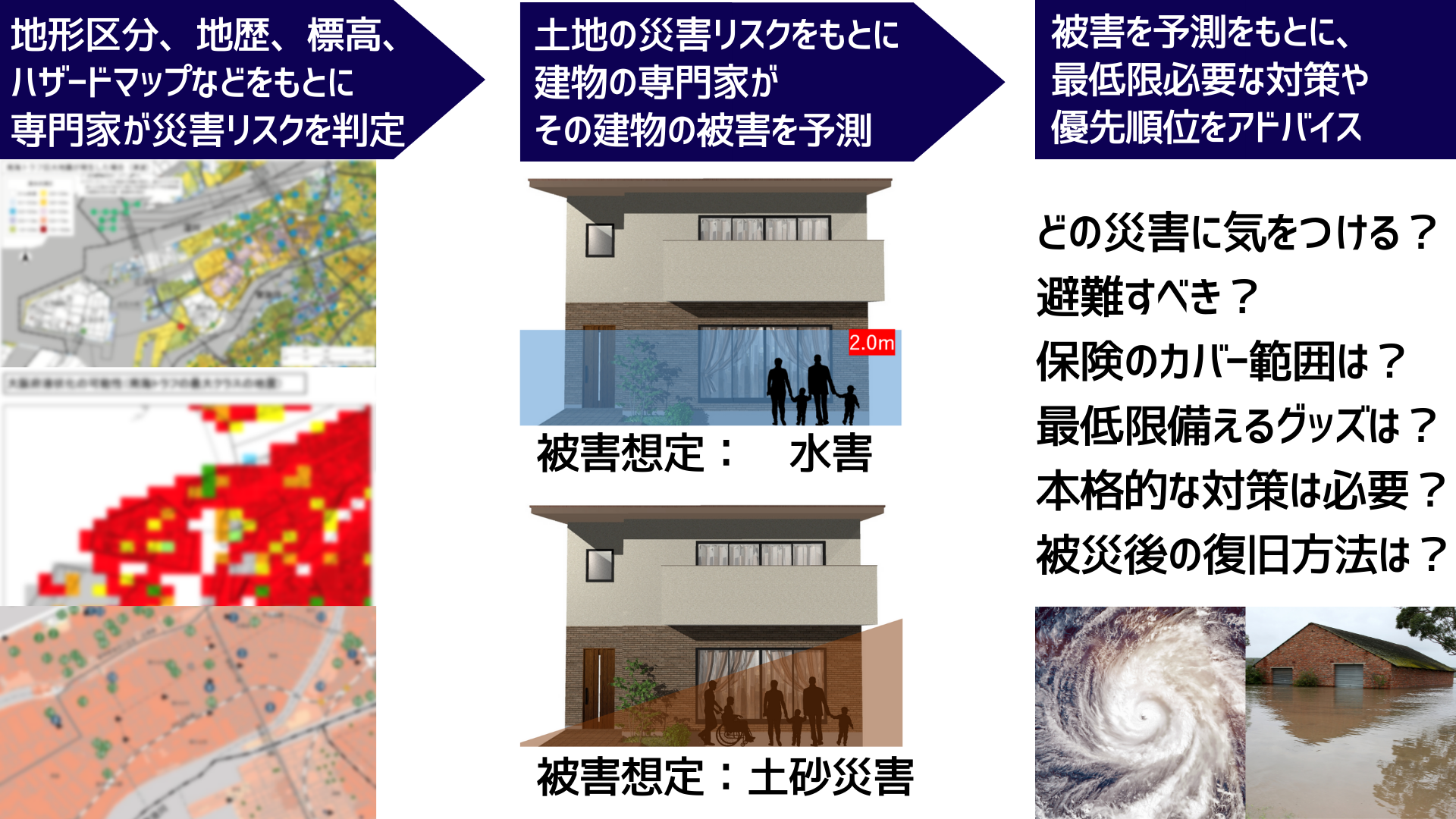

- 災害と建物の専門家が具体的な被害を予想

- 最低限の対策や本格的な対策方法がわかる

- 災害対策の優先順位がはっきりわかる

国内唯一の個人向け災害リスク診断サービスです。

※全国対応可、一戸建て・マンション・アパート対応可

災害リスクカルテは、過去800件超の物件で発行しています。過去のまとめでは、約47.3%の物件で何らかの災害リスクが「高い」という結果となり、水害に関しては55%の物件で「浸水リスクがある」(道路冠水以上、床下浸水未満を超える可能性あり)という結果が得られています。

災害リスクとその備え方は、立地だけでなく建物の構造にもよります。戸建て住宅でも平屋なのか、2階建てなのか、また地震による倒壊リスクは築年数によっても大きく変わってきます。

レポートだけではない!建物の専門家による電話相談アドバイスも

既にお住まいになっているご自宅や実家のほか、購入や賃貸を考えている物件、投資物件の災害リスクや防災対策が気になる方におススメです。特に、ホームインスペクションを実施する際には、併せて災害への備えも確認しておくとよいでしょう。災害リスクカルテの提出はご依頼から概ね4日で発行が可能です(位置の特定・ご依頼の後)。不動産の契約前や、住宅のホームインスペクションと同じタイミングなど、お急ぎの方はまずは一度お問合せください。

■記事執筆者(災害リスクカルテ監修)

横山 芳春 博士(理学)

だいち災害リスク研究所所長・地盤災害ドクター地形と地質、地盤災害の専門家。災害が起きた際には速やかに現地入りして被害を調査。広島土砂災害、熊本地震、北海道胆振東部地震、山形県沖地震、逗子市土砂災害等では発生当日又は翌朝に現地入り。

現地またはスタジオから報道解説も対応(NHKスペシャル、ワールドビジネスサテライト等に出演)する地盤災害のプロフェッショナル。