2025年9月12日夜、三重県四日市市で発生した大雨による地下駐車場の浸水被害は、270台超という多数の車が浸水する事態に及びました。四日市市ではこのほかにも多数の家屋の床上・床下浸水も発生しました。主に排水能力を超える降雨によって市街地で発生した内水氾濫の影響が大きいことが想定されますが、特に地下駐車場で浸水被害に至った原因と対策について、降水、地形的条件、下水道の処理能力、過去の浸水履歴、ハザードマップなどから総合的に考察しました。

また、豪雨の頻発化・局地化が進んでいる昨今、同様の車両被害を防ぐための方法として、気象・防災情報の確認、外出時の駐車する場所の選定、車で走行時の注意について、さらに我が家で車の浸水被害を防ぐ方策として、自宅の浸水リスクの確認、浸水が想定される地域だった場合の対応は、マンション駐車場での注意点についてまとめました。

四日市市で地下駐車場が浸水した原因は?

①気象条件

まず、直接的な浸水被害をもたらした原因(誘因)は、記録的な豪雨でしょう。四日市市では、暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が不安定になった影響で、9月12日には約123.5mm/時の雨量を観測しています。これは同市の1時間降水量で観測史上となる猛烈な雨であり、大量の雨水を四日市市にもたらし、浸水の直接的な原因になったといえます。

四日市市の警報等の発表状況は、9月12日には、19時9分に大雨警報が、19時50分には洪水警報、22時8分には記録的短時間大雨情報(リンク)が発表(22時三重県で記録的短時間大雨四日市市付近で約120ミリ)され、地下駐車場では22時30分ごろに水の流入が確認できたようです。四日市市は、22時40分に天白川と鹿化川が増水し氾濫するおそれがあるとして、警戒レベル4避難指示を発令しました(リンク)。

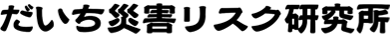

近年、豪雨の頻発化、局地化が進んでおります。気象庁の観測データでも、最近10年間(2015~2024年)の平均年間発生回数(約4.0回)は、統計期間の最初の10年間(1976~1985年)の平均年間発生回数(約2.2回)と比べて約1.8倍に増加しています。これまであまり豪雨被害の経験がない地域でも、今後は過去に経験したことがないような、激しい豪雨に見舞われる機会も増加することが懸念されます。

全国の100mm/時以上の大雨の年間発生回数の経年変化(1976~2024年:出典:気象庁)

②地形条件

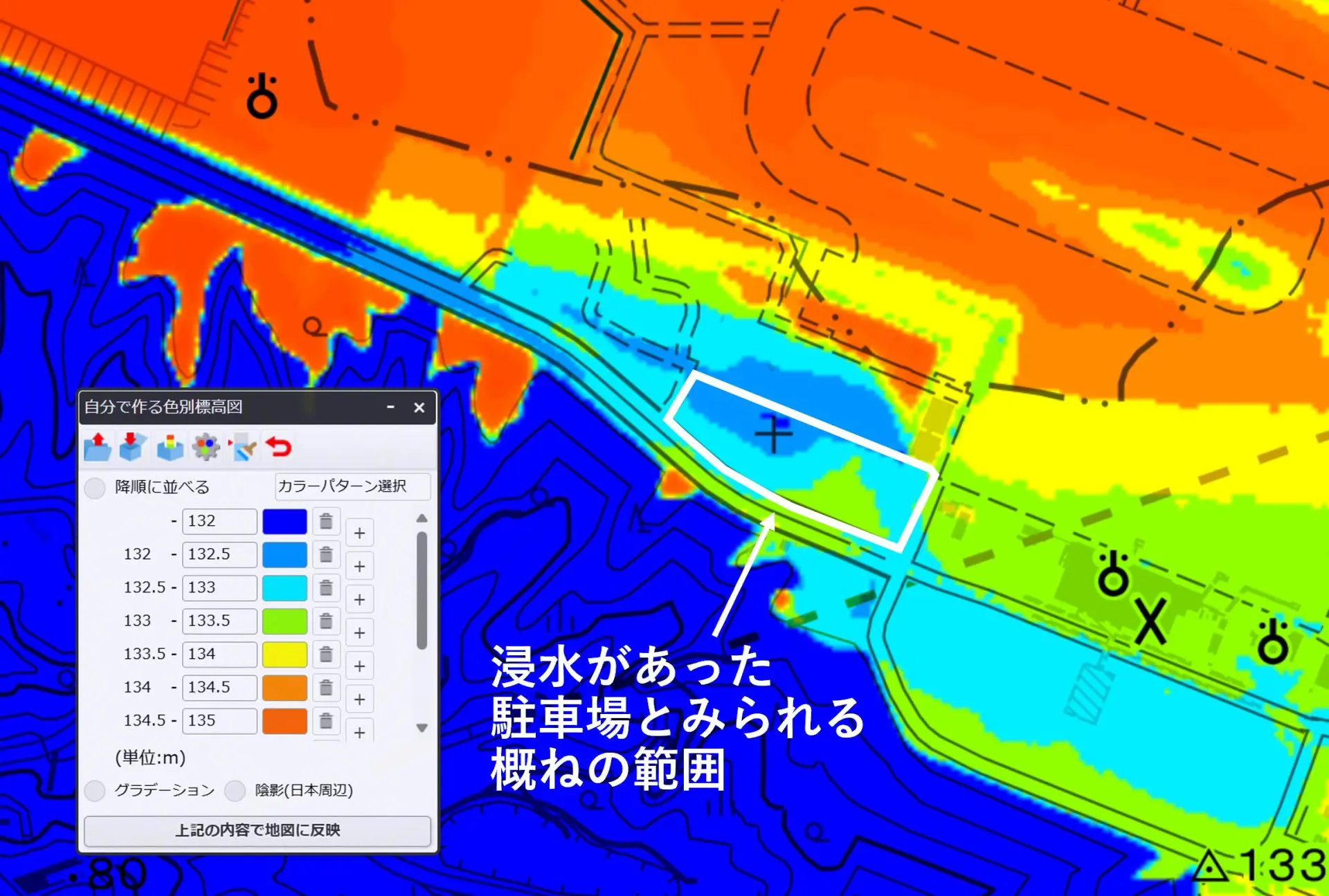

四日市市は三重県北部の伊勢湾沿岸にあり、市の中心部は伊勢平野のうち三滝川や天白川・鹿化川などの流域の海岸低地にあります。四日市市中心部の地形図(地理院地図)に、標高で色を塗った地図(自分で作る色別標高図)を示し、浸水があった駐車場の概ねの位置を、赤枠で示します

標高は地図右上に示す通り、薄い青色が標高~1.5m 、水色が標高1.5~2.0m、黄緑色が標高2.0~2.5m、黄色が標高2.5m~3.0m、オレンジ色が標高3.0~3.5m、赤色が標高3.5m以上で着色しています。

浸水があった駐車場は近鉄四日市駅の東側にあり、その地上部分の標高は地理院地図では1.9~2.1m程度となっています。周辺の標高を見ると、近鉄四日市駅の西側から伊勢湾のある東側に向けて徐々に標高が下がっています。やや、北側、南側に少し標高が高い場所(オレンジ色、黄色、緑色の部分)があり、西側からを中心に、北~西~南西から水が集まりやすいことが想定されます。

東側にあるJR四日市駅付近が最も低くなっていますが、それより海側の標高が少し高くなっており(緑色、黄色の部分)、四日市市街は海側への排水がされにくい地形的条件であることが想定されます。

近鉄四日市駅の西側(「始」の記号)から、JR四日市駅へ向かう中央通り沿いに海側(「終」の記号)まで、地表の標高で作成した断面図を図の左下に表示しています。断面図でも、西側から標高が下がっている場所にありますが、海側で標高が高くなっていることがわかります。

浸水があった地下駐車場付近の高低差と断面図(地理院地図に加筆)

もう少し広い範囲で見てみましょう。着色などは上の図と同じにしています。四日市市は西に山側の標高が高い土地、東に海側の標高が少し高い土地、北を三滝川の堤防、南を天白川・鹿化川の堤防という四方を高台や堤防に囲まれたくぼ地のような場所になっており、雨水が集まりやすかったことが想定されます。

堤防の切れ目や低い土地などからの排水はあったと思いますが、豪雨時に中小河川の水位も高くなっていると普段より排水が困難になっていることや、場合によっては排水できずに市街地側に逆流が発生することもあります。近年の都市部の水害では、このような排水不良によるものも見受けられます。

市街地にも中小河川があり、それらから氾濫の可能性もありますが、これらの状況から「内水氾濫」による影響が大きいようにみられます。河川の堤防が決壊、また堤防を越えてあふれるような「洪水」とは異なり、内水氾濫とは、都市部に豪雨が降って排水能力を超えて氾濫に至る水害です。内水氾濫は大河川の洪水よりも起きやすく、堤防で守られていない市街地で起きるため、都市型水害の主な原因として近年多く発生しています。

四日市市街の高低差と想定される地表の雨水の流れ(地理院地図に加筆)

※地図の標高・高低差情報からの推測になりますため、水の流入経路実態の状況や構造物の状況などによって実態は異なる場合があります。

③下水道(雨水排水設備)の整備状況

四日市市の下水道(雨水排水設備)の整備状況はどうなっているでしょうか。四日市市雨水管理総合計画(令和5年10月(一部改訂)・四日市市上下水道局(PDF))によると、「四日市市では昭和29年から合流式下水道による雨水排水施設の整備に着手し、伊勢湾台風や、昭和49年の集中豪雨などを受け、浸水被害の状況や原因を考慮し、雨水ポンプ場、雨水幹線の整備を行って」いるとされています。

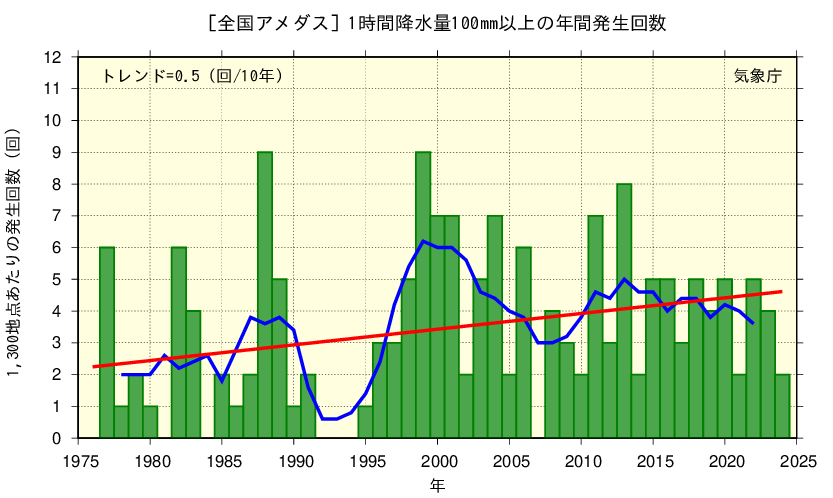

現状では浸水があった駐車場を含む四日市市街は、下に示す「四日市市雨水管理総合計画・整備済み区画図」から降雨強度50mm/時(確率年5年)で整備されているものとみられます。これは、毎年1/5の確率で発生する雨量として、50㎜/時の雨を想定した計画となりますので、12日に降った120㎜/時を超える猛烈な雨は、計画の2.4倍の雨量であったことが想定されます。

なお、同計画では浸水があった駐車場を含む四日市市街は「中心市街地においては、過去から浸水被害が多発しているため、降雨強度を 5 年確率降雨(50mm/時)から、計画策定時最新の10年確率降雨(75mm/時)に引き上げ整備」を進めていると記載されていました。それでも実際に降った120mm/ 時超の雨の場合、この計画の約1.6倍にも及ぶ雨量となってしまいます。

四日市市街の下水道(雨水排水設備)の整備状況(「四日市市雨水管理総合計画・整備済み区画図」に加筆)

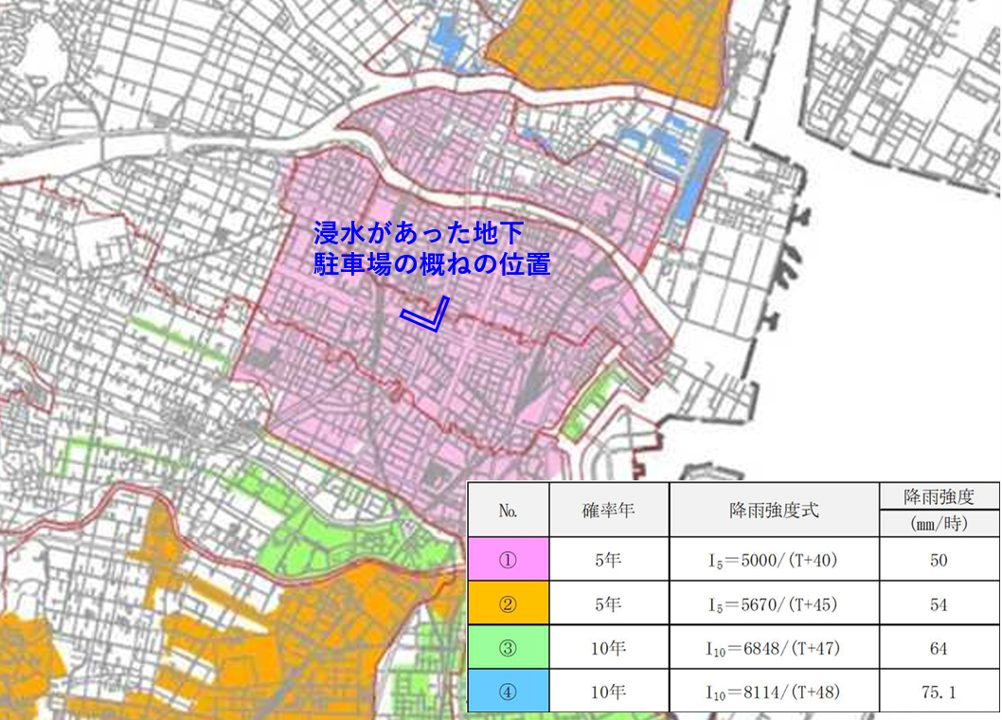

④過去の浸水発生の履歴

四日市市では、過去にも周辺で浸水発生があったのでしょうか、四日市市雨水管理総合計画(令和5年10月(一部改訂)・四日市市上下水道局)で、浸水被害実績の平面図が公開されていました。浸水があった駐車場の範囲では住宅がないためか浸水実績はありませんでしたが、駐車場の北~西側一帯と、南側一帯を中心とした周辺で複数の床上浸水(赤記号)、床下浸水(青色記号)がみられました。

過去に繰り返し、床上・床下浸水に見舞われてきた地域であり、周辺でも複数回(記号が明瞭ではありませんが平成12年、平成24年、令和元年か)と、過去25年以内に近傍で繰り返しの浸水が発生していることから、浸水を全く想定できなかったということは考えにくそうです。

過去の浸水発生実績(「四日市市雨水管理総合計画・整備済み区画図」に加筆)

⑤ハザードマップ

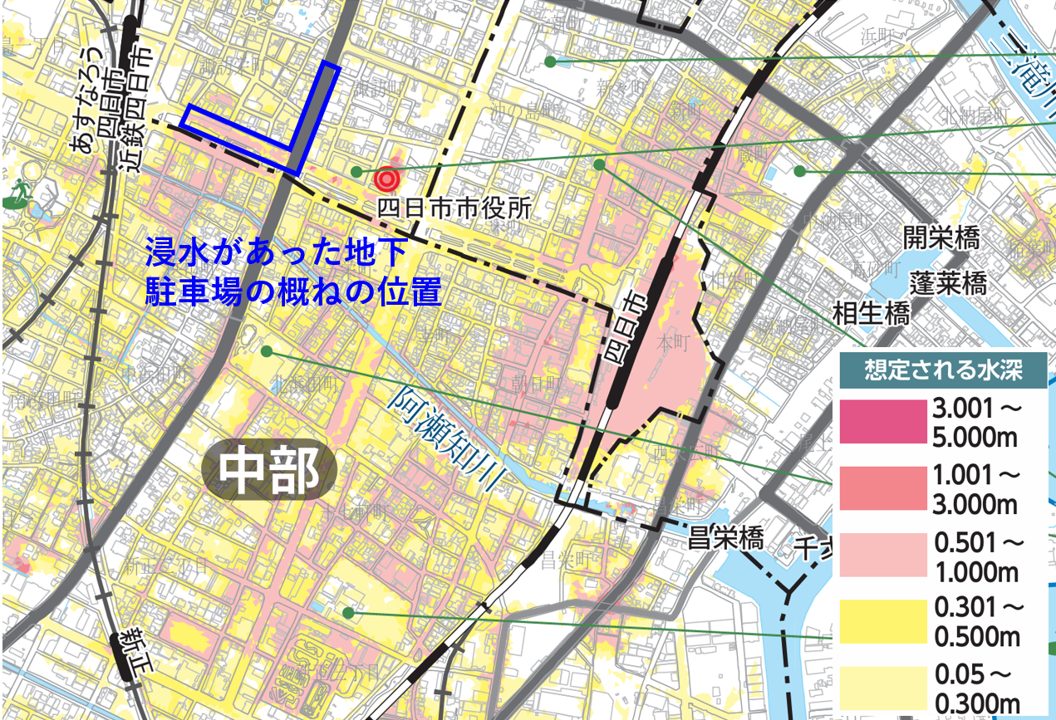

ハザードマップでは浸水が想定されていた地域でしょうか。四日市市では、「四日市市内水氾濫ハザードマップ」が公開されているので確認しました。このハザードマップでは、想定最大雨量を時間最大雨量147mm/時として、概ね1,000年に1回程度起こる豪雨を想定して表示されているものです。

これによると、浸水があった地下駐車場付近では、国道1号線上では着色はありませんがその西側が薄いピンク(想定される水深0.501~1.000m)、濃い黄色(想定される水深0.301~0.500m)の着色があるようにみられます。少なくとも、内水氾濫ハザードマップでも想定される最大の雨量で50㎝~1mの浸水が想定されている地域です。想定の147mm/時に対して実際に降った雨量123.5mm/時の雨量は概ね84%に相当しますが、決してハザードマップでも浸水が想定されていない場所ではないようでした。

四日市市の内水氾濫ハザードマップ(「四日市市内水氾濫ハザードマップ」に加筆)

なお、「重ねるハザードマップ」で確認すると、浸水があった地下駐車場付近では、「洪水浸水想定区域(想定最大規模)」では想定される浸水深:0.5m ~ 3.0m、「高潮浸水想定区域」では想定される浸水深:3.0m ~ 5.0m、「津波浸水想定」では、想定される浸水深:0.5m ~ 1.0mと記載されていました。

今回の浸水が洪水ハザードマップ対象の河川の洪水によるものか、中小河川の氾濫や内水氾濫によるものか、あるいはそれらの複合によるものかなどは今後調査が進むことでしょう。河川の洪水、台風時の高潮、また地震時にも津波で浸水が想定される地域にあり、内水氾濫と併せて、様々な浸水被害への対応が想定される地域であったといえます。

⑥駐車場の浸水に至った総合的な原因は?

以上より、約123.5mm/時の激しい雨が降り、四日市市街は地形的にも雨水が集まり排水しづらく、地域の下水道の想定(50㎜/時)を大きく超える降水があったことで、地域一帯に浸水が発生していたものと想定されます。多数の入り口など地上との接続部を持った、大型の地下駐車場付近で地上が浸水するような状態に至ると、「水は低きに流れる」原則に従って、地下駐車場の開口部から駐車場内に流れ下っていったことが想定されます。

過去にも周辺でたびたび浸水履歴があり、各種水害ハザードマップで浸水が想定されている地域にあり、浸水被害については少なからず懸念と対策が必要な地域にあったことは間違いないでしょう。

このような立地にあり、駐車場側でも全くの無対策ではなかったようですが、結局は類を見ない大規模な車両浸水が発生してしまいました。水害対策の設備として止水板が配置されている場合でも、止水板の種類によっては浸水・冠水が起こっている状況で設置することは難しくなるでしょう。

一般的な排水ポンプの場合は「1時間あたり50mm程度」の雨量までは対応できる排水能力を持っていますが、それ以上になると処理が追い付きません。排水能力を超えた雨水の流入があった場合には、適切に使用をしていても対処することは難しいでしょう。お風呂の栓を抜いていても、それ以上に湯水を注いでいれば、お風呂の水位は下がらずに上がっていくような状態です。

駐車場側の対応などは今後調査などが進むと思われますが、複数の出入り口,階層がある大型の地下駐車場は、市街地に溢れた水を集める貯水タンクのような状態になってしまったことが想定されます。立地として高い浸水リスクの土地における地下駐車場は、沿岸部に都市が発達し、土地も限られた日本においては各地に存在していることが現状です。

⑦対策としてできることはあるか?

対策としてはどのようなことができるでしょうか。都市全体の水害対策を急に強化することは難しいですが、豪雨はあらかじめ気象情報などで想定できる場合があります。警報級の豪雨が想定される際には、施設側としては冠水が始まってからではなく、浸水が想定される地域では事前に地下駐車場を閉鎖する、いち早く止水板を用いる準備をしておくなど、事前の対策が重要になってくるものと考えられます。

四日市市の例でも、三重県北部では当日朝から大雨警報は発表されていても、「記録的短時間大雨情報」の発表は浸水発生の直前になったこと、週末金曜日の22時過ぎから急激に雨が強まって、一気に浸水が進んだことが想定されます。深夜の対応など判断・対処が難しい点もあったでしょう。場合によっては人的被害なども想定される場面であったため、事前に、想定される最大級の雨量を想定した対策のマニュアルや訓練なども必要になってくるでしょうか。

駐車場という利用形態から、早期に対策をすると車の出入りができなくなるという課題はあるでしょう。しかし、都市の水害リスクは地下駐車場の一階層がすべて水没するような被害と隣り合わせにあることも実態です。内水氾濫を招くような豪雨は今後、頻発化や局地化が進み、「雨がどこに降るか」によって同様の被害は各地で起きることも想定されます。利用者側も「豪雨が想定される際には安全な場所に車を置く」という理解も進むことを願っています。

車両の浸水被害を防ぐには?

①気象・防災情報の確認を

それでは、車両の浸水被害を防ぐにはどうすればいいでしょうか。まず、車による外出や移動時に、気象情報を良く確認することをお勧めします。出先の地域で、大気が不安定でゲリラ雷雨などが想定されている場合や、線状降水帯の発生、また台風や前線の活動によって、警報級の大雨が想定されているかチェックしてください。台風等であれば、地域ごとにいつ警戒が必要かなども事前にわかります。急に起きる地震と異なり、事前に対処を行うこともできます。

豪雨が想定される際の最善は。予定を中止、延期するなど変更することです。駐車場以外でも、路面の冠水・浸水や山側では土砂災害なども起きやすく、車両の被害に遭いやすくなってしまうためです。首都高速道路の統計では、雨の日の1時間当たりの死傷事故件数は晴天時の約4倍、施設接触事故は約6倍になるという統計データもあります(首都高速道路)。

特に、激しい雨が降っている、想定される地域にはなるべく近づかない、通らないことが望ましいですが、やむを得ず車で外出する際は、こまめな気象・防災情報の確認や通知機能を活用してください。雨雲レーダーや気象庁が公開し、浸水危険性が高い地域が分かる「キキクル(危険度分布)」のうち「浸水キキクル」、また防災アプリなどで豪雨や浸水リスクの情報、地域での注意報・警報の発表状況について確認しましょう。

気象庁「キキクル」(浸水キキクル)の例

②外出時の駐車する場所の選定

外出先の駐車は時間貸し駐車場など、管理者がいる駐車場所に行うことが一般かと思います。時間貸し駐車場などの利用約款の免責事項には、「管理者の責に帰すべき事由による場合を除き」免責などとされていることが多いでしょう。これは実態として『故意に近いレベル以外は免責』と考えたほうが良いですので、基本的には管理者に責任を問うことは難しいことが一般です。

どの駐車場を選ぶか、どの場所に駐車するかは利用者じたいの選択と自衛になってくるでしょう。豪雨などに対しては「公的な駐車場だから、有料駐車場だから安全」ということはありません。特に、豪雨が想定される、また降っている際に駐車場などに車を置く際には、まず低い場所は避けたほうが良いでしょう。雨水は低い所に集まってきますので、地下はもっとも高リスクであり、2階以上であれば浸水リスクが小さくなっていくでしょう(場所によっては大河川の洪水や大規模な高潮などでは2階でも浸水する場合もあります)。

立地も、川沿いや海沿いの低い土地よりは、高台側のほうが浸水リスク自体も低くなります。ただし、ここで気を付けたいのが「高台でも浸水が起こることがある」ことです。今年9月5日に発生した、山のてっぺんにある富士山静岡空港のような事例があります。「なぜ高台の静岡空港駐車場が浸水?」の記事で詳しく説明していますが、高台でも周りより低く水が排水されにくい場所であったことが想定されます。

高台の地域で雨が降ると、少しでも低い場所に水が集まってきます。そこで排水能力より集まってくる水の量が多いと浸水してしまいます。このような立地に駐車場がある場合は、高台でも車の浸水が発生してしまうでしょう。

静岡空港で浸水があった駐車場付近の標高を示す図

(「地理院地図」に自分で作る色別標高図を示し加筆)

高台の地域であっても、周りより少しでも低い所は避ける、内水氾濫のハザードマップがあれば参照する(浸水エリアを避ける)ことで、車が浸水する可能性を少しでも減らすことができるでしょう。宿泊施設に駐車する際なども、選べるのであれば少しでも標高が高い場所の駐車場や、1階部分より上階に置くなどで、浸水から車を守れる確率がアップするでしょう。

③車で走行時の注意

車で走行時の注意点としては、前が見えないほどの豪雨に見舞われた際は、視界不良やハンドルを取られること等も含めて、可能な限り運転を継続せず道の駅やパーキングエリア等で休憩しておくことが望ましいでしょう、この際も、可能な限り駐停車場所は高台の側で周りより低くない場所が望ましいです。

やむを得ず運転する際の最大の注意点は、既に道路が冠水している地点には可能な限り突入しないことです。豪雨の際には急激に道路の冠水等が進むことや、広範な冠水があった際には自治体や警察等の手が回らないことがありますので、通行できない状態にあっても、通行規制が間に合わない場合があります。

冠水した地点は、水の濁りなどで深さがわからないことがあります。下の写真は2023年6月に起きた松戸市の道路冠水事例ですが、標尺の目盛りがほとんど見えず、30cm程度の冠水でも車両は走行不能になって停車してしまっていました。このように冠水地点は深さがどのくらいかまったくわからず、路面の状態も見えない状態にあることから、予想より水深が深く走行不能になる場合や、障害物との接触(物が流されている場合もあります)、側溝との境が見えずに脱輪、転落などのおそれもあるでしょう。

2023年6月の道路冠水の事例(横山芳春撮影)

同様の理由で、線路などの下をくぐるアンダーパスなどは水が溜まりやすいくぼ地にあり、通行しないことが望ましいです。明瞭なアンダーパスで以外でも、線路をくぐる道路は高さをかせぐために数10㎝ほど掘り下げられており、水が集まって冠水していることがあります。今年の事例でも、渋谷駅や鎌倉駅付近の線路下の道路で冠水した事例がありました。渋谷の事例などは「谷」の地名がつく低地だからと思われがちですが、それよりも「周囲より低い場所にあった」ことが影響しています。

ただし、どれだけ注意していても冠水した道路などで車両故障等に見舞われてしまうこともあります。そうした際にはドアを開けて脱出することができない場合もあります。脱出するための緊急脱出用ハンマーを車内の運転席から手の届くところに備えておくことをお勧めします。器具により使い方が異なりますので、あらかじめ使い方を確認しておくこともお勧めします。車の前面にあるフロントガラスは合わせガラスで割って脱出しにくく、横のサイドガラス、後方のリアガラスを割って脱出します(車種により合わせガラスであることがありますにのでメーカー等にご確認ください)。

我が家で車の浸水被害を防ぐには?

①自宅・駐車場所の浸水リスクを確認

戸建て、マンションを問わず、まずは駐車場所の浸水リスクが重要です。まずは、自治体の水害ハザードマップを確認しましょう。水害ハザードマップには、1)河川の洪水を想定した洪水ハザードマップ、2)台風など強い低気圧が来襲した際に海の波が高くなると同時に海面の水位も上昇し、陸域に押し寄せる高潮を想定した高潮ハザードマップ、3)特に都市部で大雨が降った際に下水道などの排水能力を超えた雨水があふれる内水氾濫(雨水出水)を想定した内水(内水氾濫・雨水出水)ハザードマップの3種類がありますので、いずれも確認しておきましょう。

ハザードマップは「想定最大規模」のものを確認することと、自治体によってはマップを更新している場合があるので、以前に見たことがある人も、更新がないか確認しましょう。頻度が高く、豪雨の際に発生しやすい内水氾濫を想定した内水ハザードマップが重要ですが、自治体によっては整備、公開されていない場合もあります。全地域で作成されていない場合や、過去の浸水実績だけが公開されている場合もあります。

なお、ハザードマップではまず色がついていれば注意ですが、色がついていなくても安全を担保するものではありません。特に、ハザードマップで色がついていない場合でも、ギリギリ境目や、人工物などで水が溜まりやすくなっているいる場合、排水がスムーズでない場合などは浸水・冠水に至る場合に注意しましょう。

内水ハザードマップがない場合にも、周りより低い土地かどうか確認してください。現地で勾配を見るほか、記事で紹介した地理院地図の標高マップ、断面図機能も、周りより低い場所を調べるのに役立ちます。使い方は内水氾濫とは?都市部で多い、川がなくとも起こる水害のコラムで紹介していますので、是非ご確認ください。

雨の日に、安全を確保したうえで雨水の流れ方を見ることも参考になります。自宅やこれから購入、賃借を予定している家の駐車場が水が集まる場所かどうかチェックしておくと良いでしょう。とくに、自宅は盛土や基礎の上にあっても駐車場が道路と同じ高さや、さらに半地下のように道路より下がっている場所にある場合はより浸水しやすいことに注意が必要です。これは住宅側も同じで、半地下や地下階がある場合には通常よりも浸水しやすくなっています。

②浸水が想定される地域だった場合の対応は?

自宅の駐車場が、浸水が想定される場所であった場合はどのような対応ができるでしょうか。最善なのは大雨が降る前に水が来ない場所に車を移動しておくことです。特に、河川の洪水などが想定される際は地域一帯が大規模な浸水が想定されます。事前に近隣の上層階パーキングや高台の駐車可能な場所などを確認しておくと良いでしょう。道路の冠水が始まってからの車での避難は危険です。

このほか、駐車場の形状などによっては土嚢、止水板などが有効な場合があります。前面道路側からの浸水を塞げるような場合には、あらかじめ自宅駐車場がどの程度浸水が想定されるかを考慮して、必要な対策を行っておくことが望ましいでしょう。

一般的に浸水や冠水等は、排水施設に排水不良があると起きやすい、また被害が増すこともあります。雨のシーズン前後には、敷地内や地域で、側溝など排水施設の清掃を行うことや、水が詰まらずに流れるかなどの点検を行っておくことをお勧めします。

車による浸水全般に言えることですが、自賠責保険は対人事故(他人のケガや死亡)の補償を目的としているもので、浸水被害を含む車両の損害は補償対象としておりません。任意保険のうち車両保険で、水害が補償対象となっているものであれば補償対象になります。特に自宅駐車場が浸水が想定される地域の場合、また特に車が新しい、高級車、頻繁に車を利用する人などは、加入を検討しておくことをお勧めします。

なお、家の火災保険に「水災」特約がある場合も、建物や家財(室内の家具・家電など)の損害を対象としたものですので、いっぱんに車は補償の対象外となります。但し、車庫やカーポートについては「建物」の損傷としてそれらが付属する建物の損害割合が30%を超える場合、またはそれらが付属する建物が床上浸水や地盤面から45cmを超える浸水を被った場合などに補償対象となる場合があります。保険会社や保険商品によっても異なりますので、詳しくは保険会社にご確認ください。

③マンション駐車場での注意点

マンションの駐車場は、機械式駐車場のうち、地下部に車を格納するピット式駐車場や、地下階にある駐車場を採用していることも多くあります。既に述べたように、低い場所にある駐車場では水が浸入しやすく、過去にもマンションの駐車場が水没してしまったという事例は複数報告されています。

機械式駐車場には排水ポンプが備えられていますが、集中豪雨は想定されておらず、一般的な排水ポンプは「50mm/時程度」の雨量までは対応できる排水能力をもっていますが、これ以上の雨では対処が難しくなります。加えて、強い雨により操作盤が安全上の理由から制御され、車を出したくても出せなくなってしまう可能性もあります。

豪雨が想定される際には、事前にピット式駐車場の地下部分を地上に上げておく、車を安全な場所に移動しておくなどが望ましいでしょう。

地下階にある駐車場では、四日市市と同様なパターンでの浸水が想定されます。止水板が有効な場合がありますが、過去の事例としてはあらかじめ設置されていた止水板を使おうとしたものの、鍵が見つからず適切に対応できなかった事例がありました。いざという時に使えるかどうか、どのように動作するか、チェックを含めて行うことが望ましいでしょう。

マンションでは定期的な防災訓練が欠かせません。理事や防災委員となっている方だけではなく、お住まいになるすべての方が、有事の時にどのような行動をとるかを知っておくことが望ましいでしょう。

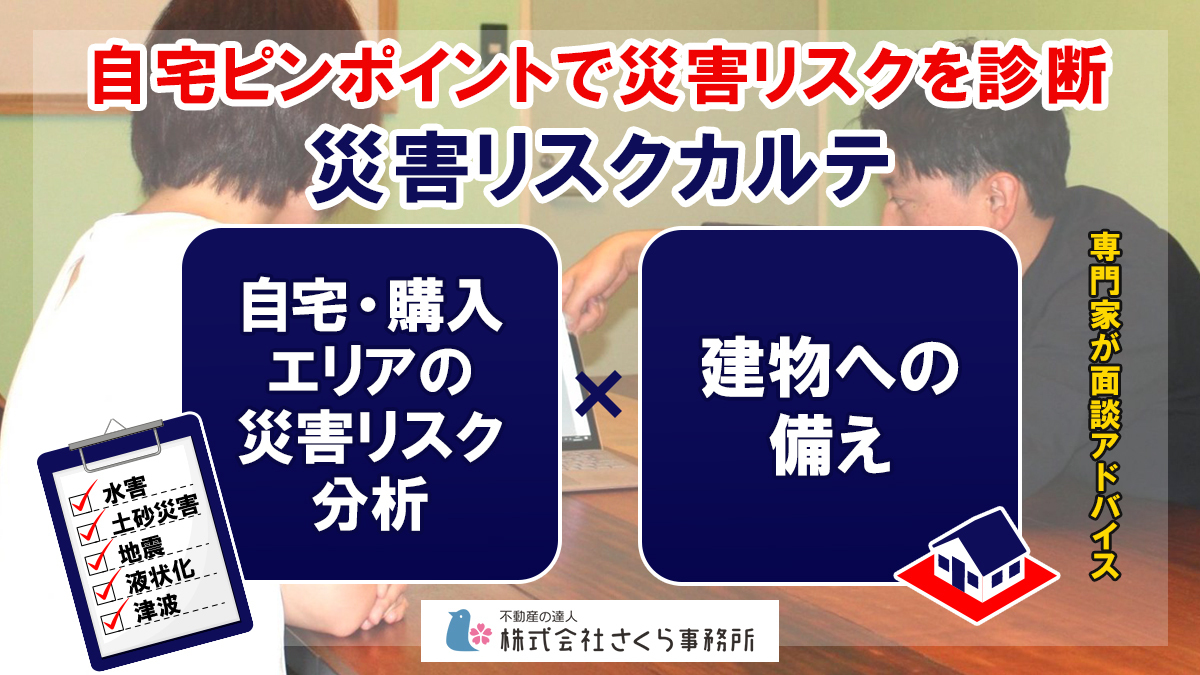

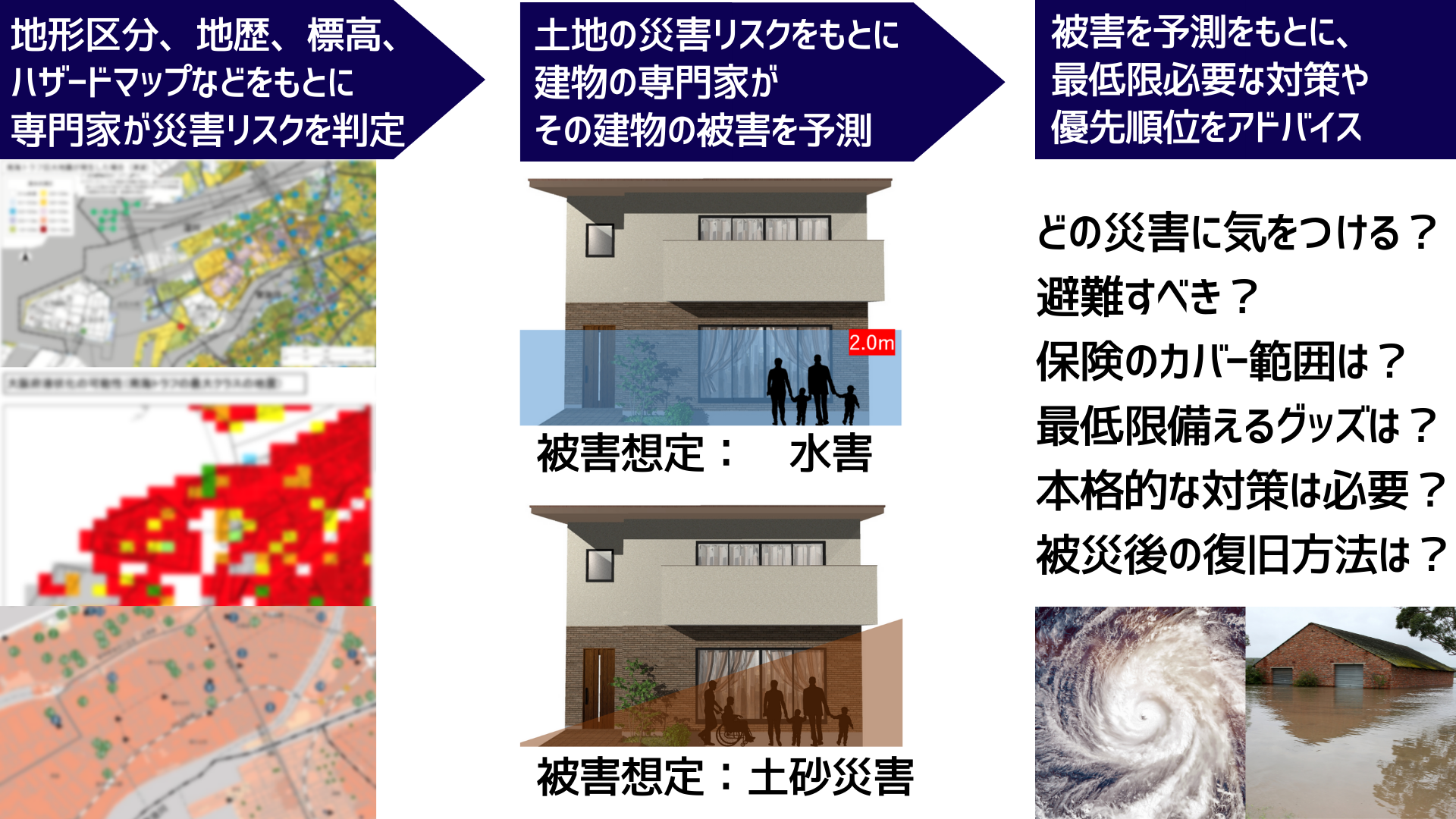

リスクを知りたい方は「災害リスクカルテ」のご検討を

災害リスクレポート+専門家による電話コンサルティング

で、あなたの調べたい場所の災害リスクを完全サポート

- 災害と建物の専門家が具体的な被害を予想

- 最低限の対策や本格的な対策方法がわかる

- 災害対策の優先順位がはっきりわかる

国内唯一の個人向け災害リスク診断サービスです。

※全国対応可、一戸建て・マンション・アパート対応可

災害リスクカルテは、過去800件超の物件で発行しています。過去のまとめでは、約47.3%の物件で何らかの災害リスクが「高い」という結果となり、水害に関しては55%の物件で「浸水リスクがある」(道路冠水以上、床下浸水未満を超える可能性あり)という結果が得られています。

災害リスクとその備え方は、立地だけでなく建物の構造にもよります。戸建て住宅でも平屋なのか、2階建てなのか、また地震による倒壊リスクは築年数によっても大きく変わってきます。

レポートだけではない!建物の専門家による電話相談アドバイスも

既にお住まいになっているご自宅や実家のほか、購入や賃貸を考えている物件、投資物件の災害リスクや防災対策が気になる方におススメです。特に、ホームインスペクションを実施する際には、併せて災害への備えも確認しておくとよいでしょう。災害リスクカルテの提出はご依頼から概ね4日で発行が可能です(位置の特定・ご依頼の後)。不動産の契約前や、住宅のホームインスペクションと同じタイミングなど、お急ぎの方はまずは一度お問合せください。

■記事執筆者(災害リスクカルテ監修)

横山 芳春 博士(理学)

だいち災害リスク研究所所長・地盤災害ドクター地形と地質、地盤災害の専門家。災害が起きた際には速やかに現地入りして被害を調査。広島土砂災害、熊本地震、北海道胆振東部地震、山形県沖地震、逗子市土砂災害等では発生当日又は翌朝に現地入り。

現地またはスタジオから報道解説も対応(NHKスペシャル、ワールドビジネスサテライト等に出演)する地盤災害のプロフェッショナル。